Wappen der Grafen von Montfort

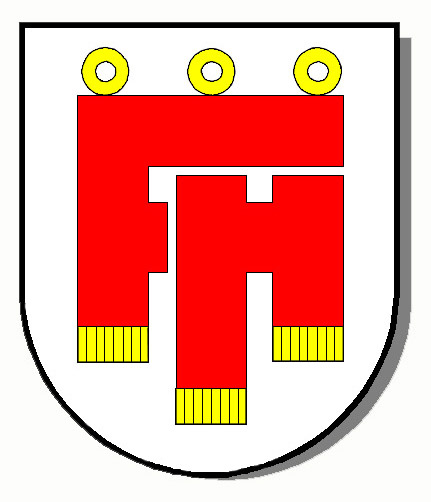

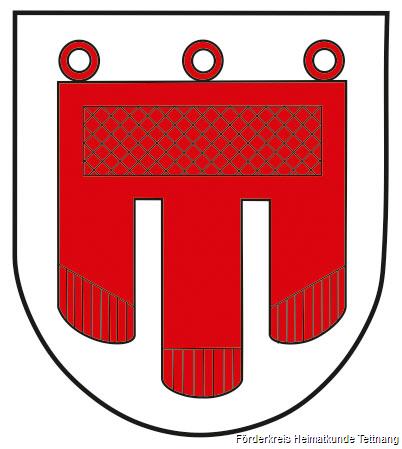

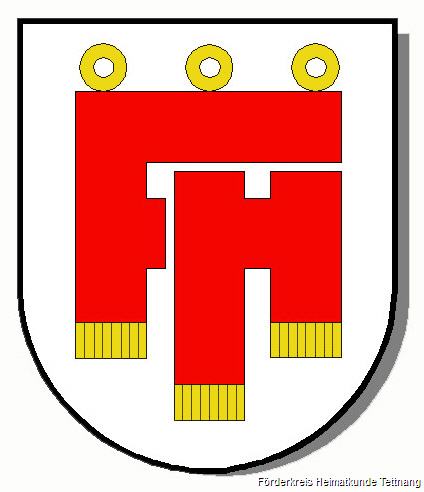

Die dreilatzige Fahne (fälschlich auch Kirchenfahne genannt und heraldisch als Gonfanon bezeichnet) zählt zu den ältesten Wappensymbolen in Europa (Abb. 1). Erstmals erscheint sie 1181 in einem Siegel des Pfalzgrafen Hugos II. von Tübingen. Sie symbolisierte vermutlich die Gerichtsbarkeit der Pfalzgrafen innerhalb des Herzogtums Schwaben. Auch alle Nachfahren der Tübinger bedienten sich des gleichen Wappenbildes, wobei dessen Farben von den einzelnen Geschlechterlinien mehrfach geändert wurden.

Als die ursprünglichen Wappenfarben des Stammhauses der „Grafen von der Fahne“, wie man das weit verzweigte Geschlecht auch genannt hat, wurden bisher Gold als Feldfarbe und Rot als die Farbe der Fahne angenommen (Abb. 2). Neuere Forschungen gehen allerdings von der umgekehrten Farbgebung aus. Die Tübinger Linien Herrenberg und Asperg führten eine goldene Fahne in rotem Feld, die Böblinger Linie die umgekehrte Farbfolge.

Seine Söhne teilten das väterliche Erbe: der ältere, Rudolf († um 1243), erhielt die linksrheinischen Gebiete und nannte sich fortan Graf von Werdenberg. Auch er und seine Nachfahren führten das Fahnenwappen und wechselten erneut die Farben: die Linie » Werdenberg-Heiligenberg zeigte eine schwarze Fahne in silbernem Feld, die Linie Werdenberg-Sargans zu Vaduz die umgekehrte Farbgebung und die Linien Werdenberg-Sargans zu Albeck und zu Sargans eine silberne Fahne in Rot.

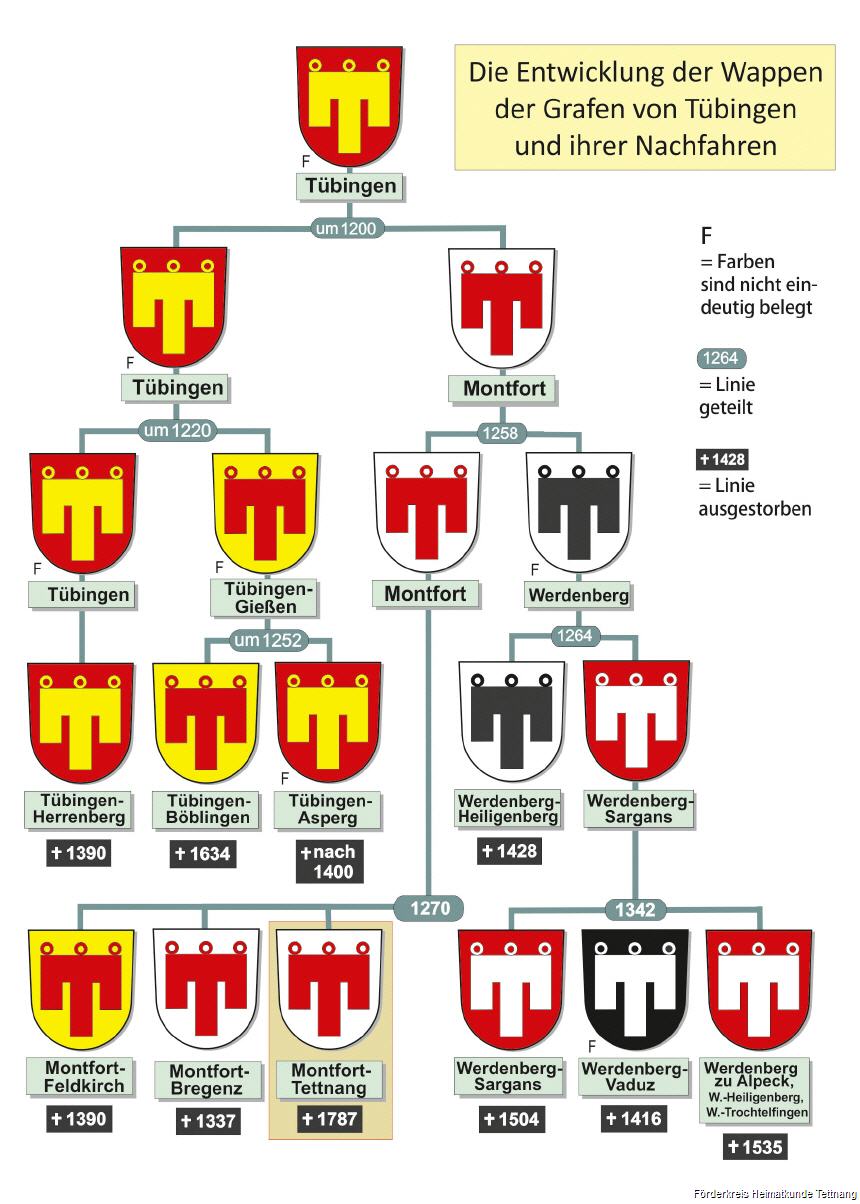

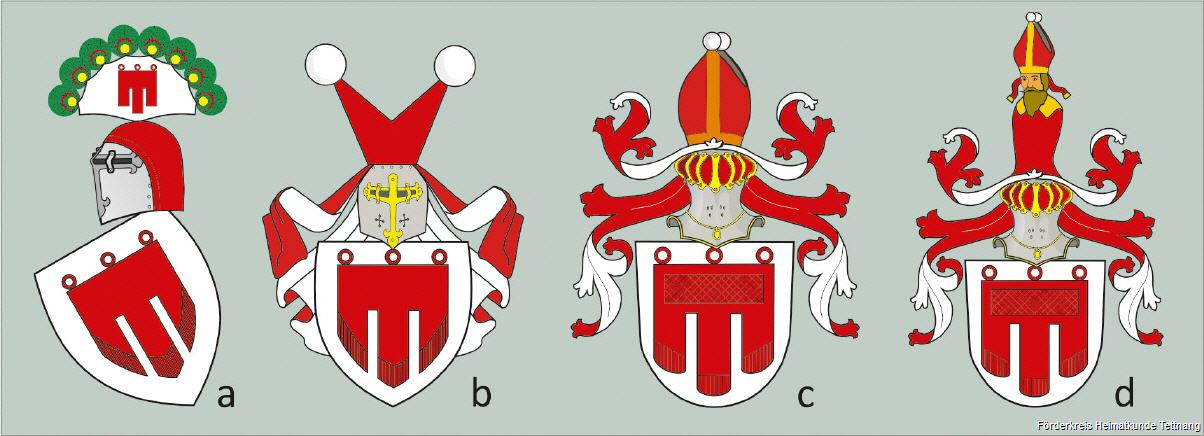

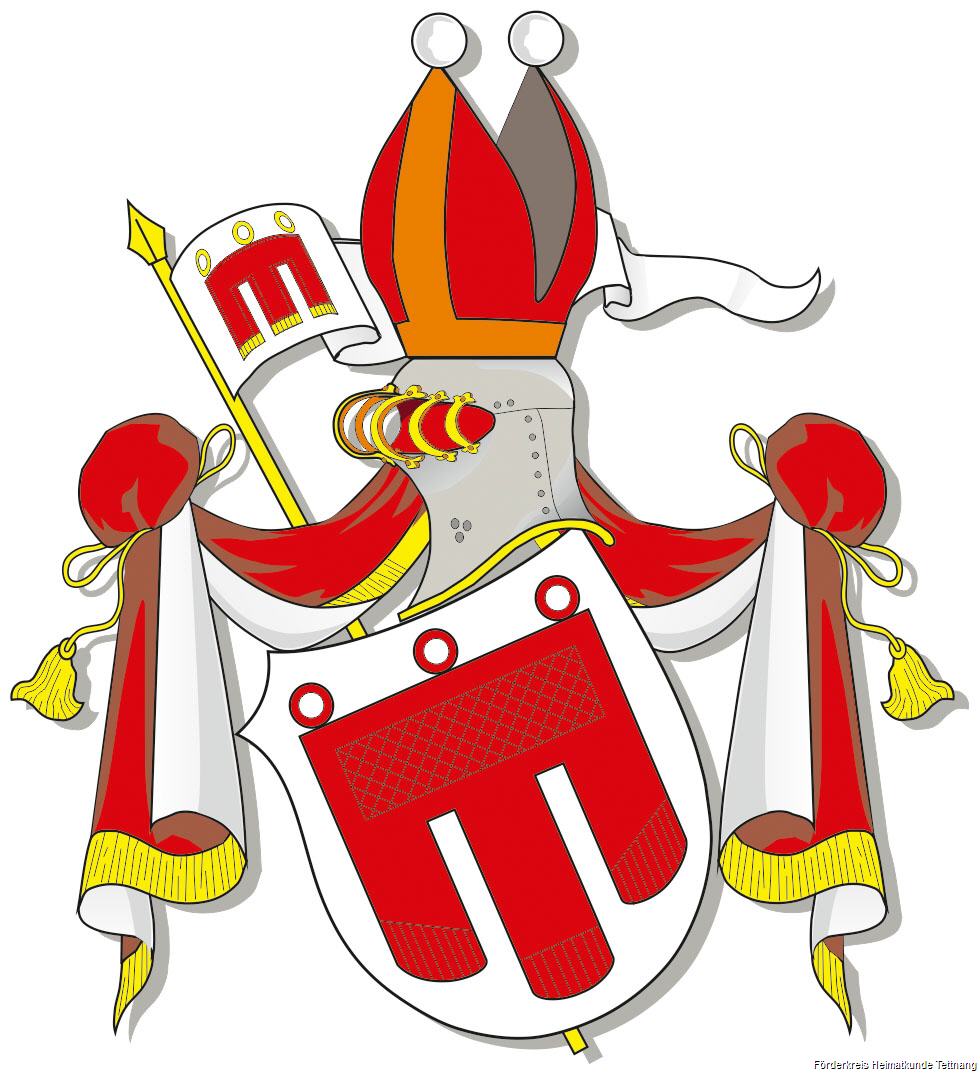

Zu einem „Vollwappen“ gehören neben dem Wappenschild auch ein Helm, die Helmzier und die Helmdecke. Ursprünglich zeigte das montfortische Wappen als Helmzier ein Schirmbrett mit dem Wappenbild, das mit Pfauenfedern besteckt war (Abb. 3 a). Seit Beginn des 14. Jahrhunderts ersetzten alle montfortischen Linien das Schirmbrett durch den so genannten Beutelstand, eine zweizipflige rote Kappe mit silbernen Kugeln auf den Spitzen (Abb. 3 b). Die Ausführung des Beutelstandes änderte im Laufe der Jahre ihre Form und wurde zu einer Bischofsmütze (Abb. 3 c). Im 18. Jahrhundert wurde das Vollwappen der Grafen von Montfort der Zeitmode entsprechend mit einer Lanze besteckt, an dessen oberem Ende sich eine längliche, mit dem Wappenbild versehene Fahne befand (Abb. 4).

Als Herrscher in und über Tettnang haben die Grafen von Montfort ihr Wappen an manchem der örtlichen Gebäude anbringen lassen (Beispiele: Abb. 5 und 6). Auch der Förderkreis Heimatkunde bedient sich des altehrwürdigen Wappens, indem er die Initialen FH in der Form einer Montfortfahne präsentiert (Abb. 7).

Abbildungen

- Abb. 1: Das Wappen der Grafen von Montfort

- Abb. 2: Die Wappen der Grafen von Tübingen und ihrer Nachfahren

- Abb. 3: Die Helmzier des montfortischen Wappens im Wandel der Zeit

- Abb. 4: Das Vollwappen der Grafen von Montfort

- Abb. 5: Wappen des Grafen von Hugo XVIII. von Montfort († 1662) am Gitter in der Loretokapelle in Tettnang

- Abb. 6: Allianzwappen Montfort / Limburg-Styrum über dem Hauptportal des Neuen Schlosses in Tettnang

- Abb. 7: Vereinslogo des Förderkreises Heimatkunde Tettnang

Fundorte (Auswahl):

- Neues Schloss Tettnang, verschiedene Ausführungen und Darstellungen

- Rathaus (Altes Schloss), Portal, Giebelfenster

- Torschlossgebäude, Front- und Rückseite, Steinrelief im Durchgang

- St. Anna-Kapelle, verschiedene Darstellungen

- Loreto-Kapelle, Gitter

- St. Gallus-Kirche, Epitaph in Vorraum, Steinrelief am Turm

- Montfortplatz, Pflasterbild

- Gasthaus Krone, Bärenplatz 7, Gedenktafel

- Uhlandschule, Steinrelief

- Haus Bueble, Montfortstraße Nr. 4, Giebelfenster

- verschiedene Vereinsfahnen und – abzeichen

- Arnoldkapelle Hiltensweiler, verschiedene Darstellungen

- Argengau Bauernhaus Rappertsweiler Nr. 8